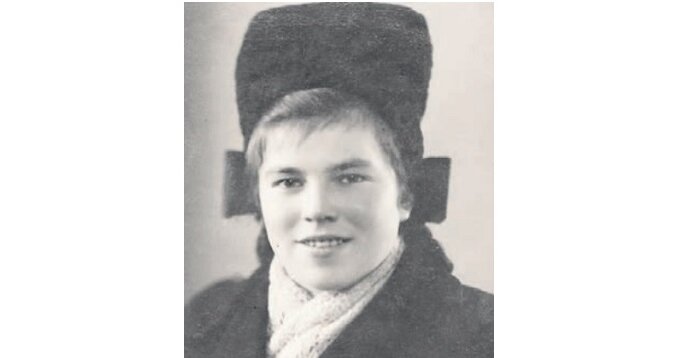

Жила-была семья Алексеевых. Мама, папа, четыре дочки и сын. Деревенька, в которой они обитали, располагалась на берегу небольшой речки. Летом ребятишки вместе с родителями часто приходили сюда: отец ловил рыбу, дети плескались в прохладной воде. Вечерами пели, читали; порой выезжали в большой город, что неподалеку. А там: дворцы, памятники, соборы, каменные сфинксы и лошади, украшающие мосты… И не было бы этому ребячьему счастью конца, если б война не разорвала его в клочья… Валентина Кутилина, в девичестве Алексеева, погрузилась в далёкое прошлое…

Выбирая место для фотографии, она подошла к молодой берёзке и окинула её взглядом. Затем, тяжело вздохнув, пояснила: «У наших окон так же было. Но лишь до холодов сорок первого, потом постепенно, одну за другой, все тридцать срубить пришлось: печь топить чем-то надо. В перелеске, что начинался чуть не за забором, больших деревьев почти не осталось, в основном кустарник. Мы, деревенская ребятня, «охотились» за каждой веточкой, любую щепку домой несли».

Надоело забавляться…

До Лавриков, что километрах в десяти от Ленинграда, доносились отзвуки бомбардировок и грохота тяжёлой артиллерии, с постоянством обстреливающей город. Но может, мала была Валентина, потому не обращала на это внимания. Их деревню бог миловал — ни одна бомба не была сброшена. Возможно, то заслуга оберегающей небо над ней артиллерийской батареи, дислоцирующейся за околицей. Но скорее всего, потому, что гитлеровская авиация «не хотела размениваться», у неё была другая цель — город на Неве. Туда и несла свой смертоносный груз. Однако, заслышав взрывы, трёхлетняя Верочка, начинала реветь. Мать успокаивала по-своему: «Не смей! Гитлер услышит и бомбу на нас сбросит». Отчего-то это было очень действенно — малышка тут же успокаивалась.

Временами семилетняя Валюшка забиралась вместе с ребятами на вал и наблюдала, как далеко-далеко пикировали малюсенькие «птички», и глаз едва улавливал чёрные точки, отрывавшиеся от них. «И мы, хотя не знали, что в Ленинграде происходит, не видели, как рушатся, взорванные снарядами дома, гибнут люди, но, — признается моя собеседница, — каким-то шестым чувством ощущали горе и плакали».

Однажды, уже летом сорок второго, когда полоскала бельё в Охте, откуда ни возьмись — прям над ней на небольшой высоте пролетел самолёт. Провожающая его взглядом Валюшка заметила: развернулся и летит в её сторону; испугалась и, бросив бельё, кинулась со всех ног в перелесок. Лётчик вёл машину на бреющем и выпускал пулемётные очереди в бегущую девочку — видимо, решил поиграть. Она видела, как что-то вспыхивает то впереди, то справа-слева, вновь впереди красными искорками — пули. Вдруг стрельба смолкла — самолёт взмыл вверх и пропал в дали: то ли надоело забавляться, то ли боеприпасы закончились. Так и не решила эту «задачу» Валентина Васильевна.

Грех это…

Холод и голод. Голод и холод — главное, что запечатлелось в памяти от войны и блокады. Есть хотелось всегда — от постоянного чувства голода мы сильнее всего страдали, поясняет Валентина Кутилина. Правда, в конце лета — начале осени было не так плохо — у крестьян колхоза «Искра» имелись запасы овса, пшеницы, полученные на трудодни, картофеля, яблок из своих садов-огородов. И мама охотно делилась продуктами с беженцами, которые осели в их деревне, — она была по натуре доброжелательным и сострадательным человеком. К тому же, как большинство советских людей, Елизавета Ивановна верила, что война быстро закончится. Но оглянуться не успела, как от припасов ничего, почитай, не осталось.

И тут вдруг в дверь постучала женщина, в коей Елизавета признала свою прежнюю барыню. Несмотря на добрые воспоминания, оставшиеся с дореволюционного времени, когда служила у той, вынуждена была отказать. Как ни просила-молила Ольга Дмитриевна, бывшая прислуга ни в какую: «Олюшка, дочек кормить нечем, всё раздала». Та не отставала, серьги с бриллиантами в обмен на ведро картошки предлагала. В ответ Елизавета чуть не плакала: «Нет, грех это…».

После ухода «своей барыни» долго переживала. А глядя на исхудавших дочек — тринадцатилетнюю Женю, десятилетнюю Лену, семилетнюю Валю и трёхлетнюю Веру, — одновременно прикидывала: сколько сами на скудном остатке продуктов протянут? Хорошо, хоть Бурёнка-кормилица выручает. Личный скот у деревенских пока не отбирали.

«Дели поровну…»

К концу осени сорок первого стало ещё тяжелее. С 20 ноября в блокадных Ленинграде и пригородах был введён норматив по отпуску продуктов питания. Размер продовольственного пайка составлял: рабочим — 250 граммов хлеба в сутки; служащим, иждивенцам и детям до двенадцати лет — по 125. При этом до 50 процентов буханки составляли примеси — целлюлоза, опилки, поэтому она сырой была. К тому же за этими кусочками нужно было отстоять многочасовую очередь на морозе, которую занимали ещё затемно.

Так что лишь сильной половине семьи Алексеевых полагалось по 250 граммов хлебушка: Василию Петровичу, что трудился краснодеревщиком на автозаводе им. Сталина и, кстати, имел бронь, да семнадцатилетнему Николаю, который в первые дни войны пошёл на то же предприятие. Дома мужчины неукоснительно требовали, чтобы независимо от пола и возраста все получали одинаковую долю.

«Мам, ты девчонок не обижай», — останавливал Елизавету Ивановну сын, едва замечал, как та хочет ему или отцу кусочек побольше отрезать. Собственно, всё в этой семье «складывалось в общий котел» и делилось поровну, никто не пытался «урвать» что-то тайком от остальных. Наоборот! Когда Евгения пристроилась санитаркой в госпиталь при авиационной части в Капитолово, никогда ни крошки не съедала из того, что, случалось, перепадало из больничного котла, чем угощали раненые лётчики, — всё несла в дом.

И Валентина Васильевна не могла иначе. Им — школьникам в виде новогоднего подарка выдали по блюдцу мандаринового варенья. Она хорошо помнит, как трудно было удержаться и не лизнуть его. А так хотелось попробовать! По дороге домой она временами пыталась бежать, но, опасаясь, разлить, тут же переходила на шаг. И, ах, как прельстительно оно выглядело, как соблазнительно пахло! Тем не менее выдержала — нельзя одной есть! — донесла до дома в целости и сохранности.

Валентина Кутилина про суп из воронья

Получать пайки в Ленинград всегда ходила Женя. Мать не находила себе места до её возвращения — всем уже было известно о случаях людоедства. «А сёстренка, — объяснила Кутилина, — в отличие от нас обладала крепкой конституцией, на её внешнем виде лишения сказывались не столь заметно. И вряд ли пухла от голода, как отец. Он-то даже ходил с трудом, потому зачастую оставался ночевать на заводе, до которого было четырнадцать километров».

Действительно, первые случаи людоедства в Ленинграде и пригородах, оказавшихся в кольце блокады, были зафиксированы в ноябре сорок первого, когда начался настоящий голод. В феврале сорок второго за каннибализм осуждено более 600 человек, в марте — более 1000. Потому-то, перекрестив на дорогу старшую дочь, Елизавета Ивановна вздыхала: «Ох, как бы тебя не съели…». Но однажды какая-то женщина из очереди выхватила из рук Евгении только что полученную пайку и запихнула в рот…

Да что там, машет рукой Валентина Васильевна, суп из воронья такой вкусный! За зиму не только их, всех собак и кошек истребили… И праздник настоящий был, когда мать откуда-то привозила кусок дуранды — то ли хлопковый, то ли льняной жмых.

Но по весне, как растаял снег, живущим в пригороде стало полегче — корешки какие-то выкапывали, искали оставшуюся в полях картошку, крапиве не давали вырасти… До сих пор Валентина Васильевна очень любит салат и суп из неё. Добавляет во многие блюда. Лебеды же в овраге было столько, что Валюшка с подругой Нинкой не только для себя рвали, набирали в мешки и — в госпиталь. А там и грибы, гонобель (голубика), брусника, клюква пошли, девчонки Алексеевы старались, как и прочая лавриковская ребятня, собрать всего побольше, тем более корову уже забрали. Валюшка — такая отменная грибница была, запросто ведро каждый день приносила.

А личных коров, между прочим, колхозникам после победы вернули. Конечно, не тех, — новых, зато немецкой породы, крупных, очень удойных, так же, как и тогда, радуется бывшая блокадница.

«За сына!»

До поры до времени Алексеевым казалось, холод и голод — самые страшные беды, что выпали на долю. Но те ещё ждали их впереди.

Осенью сорок второго с Василия Алексеева сняли бронь, призвали, и уже в конце октября он — минометчик 340 стрелкового полка на передовой. Следом получил повестку и Николай, которому сравнялось восемнадцать. Его вместе с ровесниками направили в артиллерийское училище, что в Токсово, а в феврале сорок третьего — на фронт, под деревню Капитолово Ленинградской области. Он погиб в первом же бою, но дочери от Елизаветы Ивановны долго это скрывали.

Василий Петрович, узнав горькую весть, вмиг растерял пацифистский настрой, теперь шёл в бой с криком: «За сына! За всех сыновей!». Сражался за Лугу, Тарту, Пярну… Бывало, от его части после сражения человек пять в живых оставалось.

Воевал Василий Алексеев, между прочим, геройски — награждён двумя орденами Славы, орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу». Под Берлином был тяжело ранен…

Давно отгремел салют Победы, а от него ни слуху ни духу. Как-то Елизавета сказала, что чувствует: жив отец, скоро вернётся! А ночью стук в дверь. «Я как её открыла, так застыла, — отец!». Валентина Кутилина в очередной раз начинает плакать…

Татьяна Кругликова. Беседа состоялась в январе 2010 г.

Фото: личный архив В.В. Кутилиной

Проект подготовлен совместно с главой муниципального округа Богородское в г. Москве Константином Воловиком и советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов района Богородское

Предыдущая публикация из цикла «Вспомним всех поимённо…»: Валентин Иванович Кулешов о войне, любви и жизни…