Третьяковская галерея имеет три её полотна, а в коллекции Плёсского музея-заповедника — одиннадцать картин и этюдов…

Четыре раза Кувшинникова участвовала в петербургских выставках Академии художеств. Работы Софьи Петровны ежегодно появлялись на Периодических выставках Общества любителей художеств в Москве. Это Общество избрало её в члены-художники, приняв взнос картиной «Монастырские ворота». Позже эту картину приобрёл Павел Третьяков для своей коллекции.

А Антон Павлович Чехов сделал Кувшинникову прототипом нелицеприятной героини рассказа «Попрыгунья».

«Попрыгунья»

Ольга Ивановна в рассказе великого писателя лишь внешне напоминала Софью Петровну Кувшинникову (Сафонову). Хотя кое-что их сближало. Прежде всего общность взглядов и настроений, манера поведения, горячее желание окружать себя «интересными людьми».

Почему Софья Петровна не понравилась Антону Павловичу, наверняка неизвестно. Есть документальное свидетельство, что Чехов, бывавший у Кувшинниковых, считал интерьер квартиры лицом хозяйки. И наличие в ней «музейного чучела с алебардой, щитов и вееров на стенах» характеризовало её, по мнению писателя, не лучшим образом.

Мало самой «Попрыгуньи», в образах персонажей из её окружения Чехов показал людей, посещавших дом Кувшинниковых. Лаврентий Донской — это «певец из оперы», режиссёр Александр Ленский — «артист из драматического театра», беллетрист Евгений Гославский — «молодой, но уже известный литератор», граф Фёдор Львович Соллогуб — «дилетант-иллюстратор и виньетист» и пр.

Конечно, Чехов изменил внешность и биографические данные прототипов. Но читателей он провёл. Современники узнали в «Попрыгунье» всех действующих лиц. Иногда это «узнавание» обретало комический оттенок, но чаще герои были оскорблены. Сам рассказ посчитали пасквилем, а кое-кто даже называл это произведение ревнивой местью.

Более того, Исаак Левитан намеревался вызвать Чехова на дуэль. Дело закончилось тем, что он не разговаривал с писателем в течение нескольких лет. Режиссёр Ленский, увидевший в рассказе карикатуру на себя, на восемь лет прервал общение с автором… А мы читаем рассказ и не подозреваем, какие вокруг него разыгрались страсти.

Софья Кувшинникова

Софья родилась в семье крупного чиновника Петра Сафонова, ценившего литературу и живопись. Эту любовь к искусству унаследовала и его дочь. Она вышла замуж за полицейского врача Дмитрия Павловича Кувшинникова, человека намного старше её.

К слову, самого Кувшинникова в 1871 году художник Василий Перов запечатлел на картине «Охотники на привале» в образе рассказчика. После экспонирования картины на первой передвижной выставке, имя Кувшинникова стало популярным в литературных, художественных и театральных кругах.

Его квартира в Малом Трёхсвятительском переулке стала местом, где собирались писатели, художники, артисты. Салон вела его жена Софья Кувшинникова. Гости вспоминали её как незаурядную и одарённую личность. Кстати, она не только хорошо рисовала, но неплохо писала и оставила интересные воспоминания о Левитане, которые сегодня помогают изучить творчество великого пейзажиста.

«Монастырская стена»

Надо сказать, Кувшинникова профессионально рисовать не училась и не имела систематического художественного образования. Все свои знания она получила у Исаака Левитана, да и творческие успехи связаны именно с ним. «Восемь лет мне довелось быть ученицей, товарищем по охоте и другом Левитана. Восемь лет, посвящённых практическому изучению природы под руководством Левитана, — это выше всякой школы», напишет она потом.

Её работы нравились, их считали талантливыми. Более того, в 1888 году Павел Третьяков купил для своей галереи этюд «В Петропавловской церкви города Плёса, на Волге». Это было большим успехом и общественным признанием непрофессиональной художницы. Е

щё одна картина Кувшинниковой, которую можно увидеть в Третьяковке, называется «Монастырская стена». На ней изображены въездные ворота Водовзводной башни Саввино-Сторожевского монастыря под Звенигородом. Это живописное место можно узнать и сейчас.

Звенигородские места, окрестности Саввинского монастыря привлекли многих творцов. Здесь любил работать Алексей Саврасов, довольно много этюдов написал Левитан. Известна его литография, воспроизведённая в 1884 году с видом на ту же часть монастырской стены, что изобразила годы спустя Софья Кувшинникова. За «Монастырскую стену» кстати, Софью Петровну в 1897 году приняли полноправным членом Московского общества любителей художеств.

Скорее всего, картина привлекла общество своеобразной документальностью в изображении тихого, уютного уголка подмосковной природы. Это ещё не осень, но заметно, что лето уже прошло. Падающая с деревьев золотистая листва ложится на ещё зелёную траву. Прозрачность поредевших крон деревьев резко контрастирует с темно-зелёными густыми хвойными лапами ели. А за деревьями белеет мощная стена Саввинского монастыря, основанного в XIV веке.

Разговоры, разговоры…

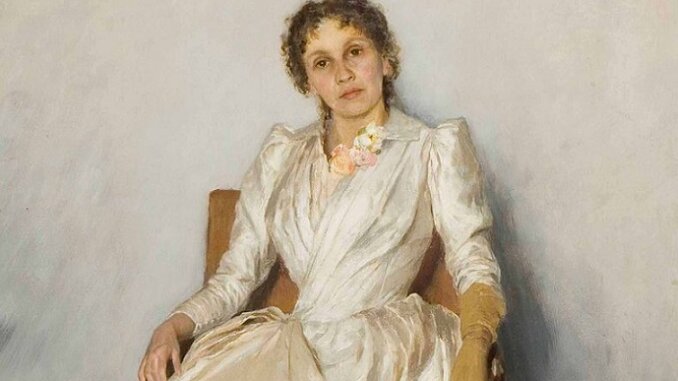

Софья Кувшинникова была некрасивой, но неординарной, интересной личностью.

«Это была женщина лет за сорок, некрасивая, со смуглым лицом мулатки, с вьющимися тёмными волосами… и с великолепной фигурой. Она была очень известна в Москве, да и была «выдающейся личностью», как было принято тогда выражаться…», можно прочитать у Татьяны Щепкиной-Куперник.

Брат Чехова Михаил тоже вспоминал о ней. «Жил в то время полицейский врач Дмитрий Павлович Кувшинников. Он был женат на Софье Петровне. Дмитрий Павлович с утра до вечера исполнял свои служебные обязанности, а Софья Петровна в его отсутствие занималась живописью. Это была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина. Она прекрасно одевалась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Всё у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешаны простые рыбацкие сети».

Да, и литературный салон Кувшинниковой считался одним из самых модных. Многие выдающиеся деятели считали за честь побывать в её скромной казённой квартире, находящейся под самой каланчой одной из московских пожарных команд. Сюда по вечерам съезжались очень интересные люди. Даже Илья Репин, когда приезжал в Москву, непременно посещал салон Кувшинниковой.

Почему ей увлекся Левитан…

Кувшинникова привлекала внимание знаниями и умениями, начитанностью, открытостью… Написанные ею цветы покупал Павел Третьяков, её игрой на фортепиано заслушивались общепризнанные московские пианисты. К тому же Софья была прекрасной охотницей и всегда возвращалась с полным ягдташем.

При этом она не обращала внимания на сплетни. Из дешёвой материи шила прекрасные костюмы, умела придать уют любому жилью… «В Кувшинниковой имелось много такого, что могло нравиться и увлекать, — считала Ольга Книппер-Чехова. — Можно вполне понять, почему увлёкся ею Левитан». Это правда, ученица стала возлюбленной Исаака Левитана.

Скончалась Софья Петровна Кувшинникова в возрасте пятидесяти лет. Её смерть стала полной неожиданностью для всех. Она гостила у своих знакомых в имении и заболела дизентерией, отчего и умерла. Проститься с ней пришло много людей, её гроб был усыпан цветами.

При подготовке публикации использовались следующие материалы:

Бунин И. А. «Второй кофейник».

Чехов А. П. «Попрыгунья».

Щепкина-Куперник Т. Л. «Старшие».

Евграф Кончин. Софья Кувшинникова в рассказе Чехова и в действительности.

Дональд Рейфилд. Жизнь Антона Чехова. — М.: Издательство «Независимая газета», 2006.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. — М.: Московский рабочий, 1964.

С. Глаголь, И. Грабарь. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. — М.: И. Кнебель, 1913.

Наталья Швец

Предыдущая публикация из цикла «Сто шедевров живописи» — Илья Машков в своём творчестве часто обращался к теме хлеба

Оставьте первый комментарий