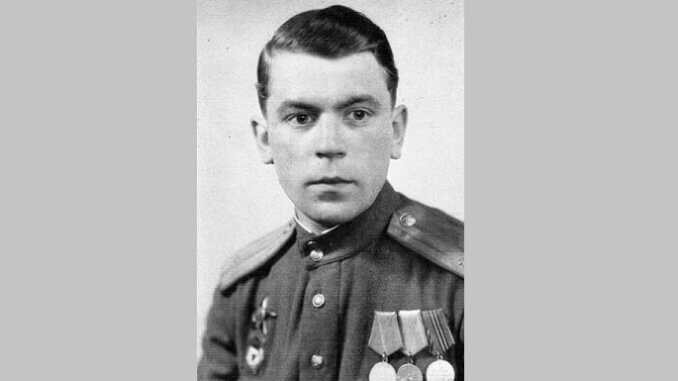

Мой отец Юрий Прокофьев относился к тем самым ребятам, которые прямо с выпускных ночных гуляний отправлялись в военкоматы. К тем самым — необстрелянным, но дерзким и мужественным, шагнувшим в вечность в свои восемнадцать…

Он окончил школу в городе Раненбурге Рязанской губернии (ныне город Чаплыгин Липецкой области) с золотой медалью. В начале войны ему ещё не было восемнадцати, что, в общем-то, и сыграло решающую роль в том, что на фронт он отправился позже. Мой дед, Сергей Алексеевич, был директором педучилища в городе и, как никто, понимал, насколько важны знающие молодые люди в армии.

Как только появилась возможность, Юрия призвали и направили на ускоренные двухмесячные офицерские курсы. И осенью 1941-го Раненбургский РВК Рязанской области откомандировал его в 321 гвардейский миномётный полк 523 отдельного гвардейского миномётного дивизиона на Ленинградский фронт.

«Катюши»

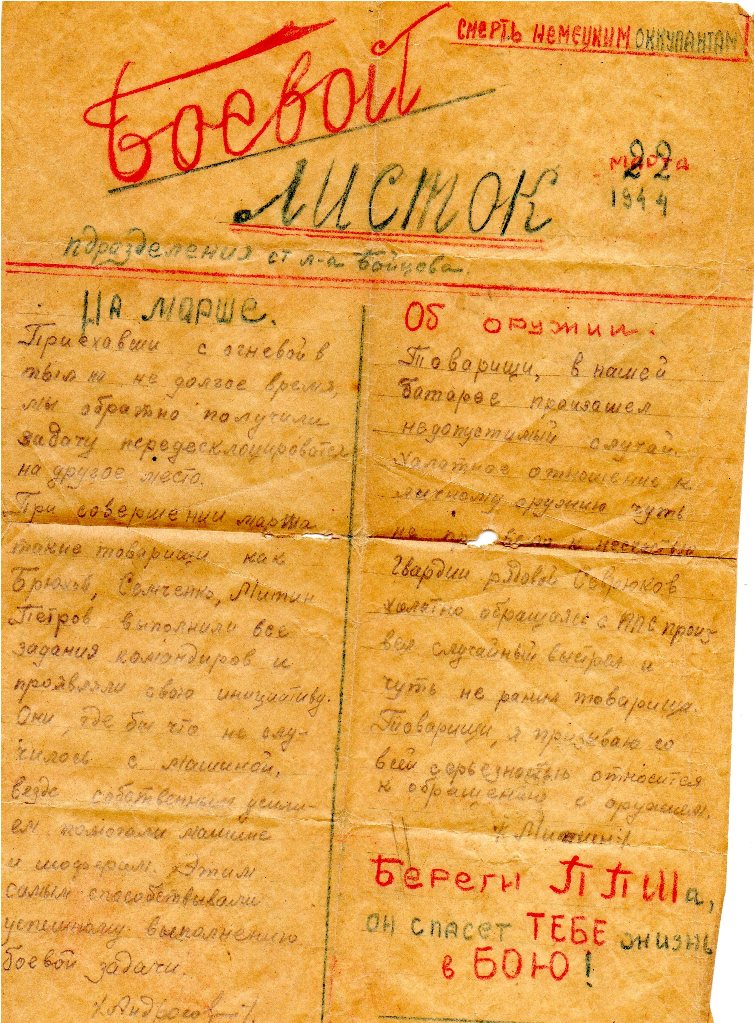

Юрий Прокофьев стал одним из тех, кто осваивал новое оружие – «катюши», которые наводили ужас на врага. «Старший техник, лейтенант» — так написано в «Книге памяти». Он делал сложные расчёты, чтобы снаряды «катюши» летели точно в цель. Изобрели знаменитые гвардейские минометы БМ-13 не в Ленинграде, но местные рабочие очень быстро освоили их выпуск.

Производство «катюш» поставили на конвейер уже в начале 42-го года. В строжайшей секретности делали снаряды, подъёмные и управляющие механизмы и устанавливали всё это на грузовые машины ЗИС-5. Получались уникальные, немного «истощённые», а потому воистину блокадные «катюши». Такие машины на протяжении всей войны не выпускали нигде, кроме Ленинграда. А немцев они били по полной программе.

В Ленинграде на тот момент одним из ведущих конструкторов на судостроительном заводе работал дядя Юрия, Константин Алексеевич Прокофьев. Его жена была врачом, тоже военнообязанная. У них росла трёхлетняя дочь Галя. К ним частенько в увольнение и заглядывал племянник.

Эвакуировать семью на «большую землю» при таком раскладе не представлялось возможным. Все остались в Ленинграде. Единственное, что удалось сделать Константину Алексеевичу, это снять дачу в Удельной, так как квартира находилась в самом опасном месте — на Невском проспекте. Всю блокаду при возможности Юрий старался подкармливать маленькую сестрёнку Галю, отвозя ей офицерский паёк. Сам же питался вместе с солдатами.

Блокада

Когда я просила отца хоть что-то рассказать о войне, он либо отшучивался, вспоминая смешные случаи, либо уходил от ответа. Более подробно он стал рассказывать только тогда, когда я повзрослела.

Вы не верьте, что война — это только героизм, мужество, бесстрашие… Не страшно только идиотам. Вспоминать, рассказывать, чтобы снова и снова переживать эти страшные времена, вряд ли отцу хотелось. Возможно, по этой причине и повествование моё будет похоже на лоскутное одеяло, цепочку коротких воспоминаний отца.

Когда с продовольствием становилось совсем туго, а это зима 1942 года, бойцы по ночам совершали вылазки на «нейтральную полосу». Там были промёрзшие поля, где ещё оставалась неубранная свекла. Набивали ей мешки и по заледенелой земле тащили в сторону своих. Многим это стоило жизни. «Нейтральная полоса» периодически освещалась либо прожекторами, либо ракетами. Следом, со смертоносным соло вступал вражеский пулемёт.

Налёты, обстрелы, короткие передышки… А город стоял, жил своей суровой жизнью, голодной, холодной, хоронил погибших от снарядов и голода…

Как-то отец рассказал случай, произошедший с его дядей, когда тот возвращался с завода в Удельную. Туда можно было прямо из города доехать на трамвае. Константин Алексеевич (дядя Котя, как его называли в семье) спешил на уже отходящий трамвай, когда завыла сирена. Догонять смысла не было, и он спустился в бомбоубежище. Бомбы рвались где-то совсем близко. Затем всё стихло. Люди медленно покидали бомбоубежище и продолжали свой привычный путь. Тот трамвай, на который дядя не успел, так и остался стоять на путях… Прямое попадание. Не спасся никто.

Прорыв блокады. Ранение

18 января 1943 года началась стратегическая наступательная операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Шли жесточайшие бои едва ли не за каждый метр, войска Ленинградского и Волховского фронтов двигались навстречу друг другу. Не раз одни и те же населённые пункты занимали то наши войска, то вражеские. Несложно представить, в какую «мясорубку» попали советские солдаты, с каким ожесточением освобождали ленинградскую землю…

3 февраля 1943 года отец был тяжело ранен осколком снаряда, раздробившим плечевой сустав. Истекая кровью, он смог дойти до медсанбата. Оказав первую помощь, его отправили в город, в госпиталь на Первой линии Васильевского острова (в мирное время там была школа). Первые операции не дали должного результата — рука не работала, висела плетью. И только к сентябрю 1943-го, после ещё нескольких операций, врачи смогли собрать сустав и вернуть его в рабочее состояние. Благодаря мастерству хирургов руку удалось полностью восстановить, но глубокий след от ранения остался на всю жизнь.

Предательство

Домой из блокадного Ленинграда письма не доходили. Известий о Юре не было, родные не знали жив он, или нет. Ждали… Дед Сергей Алексеевич с начала войны готовил молодых бойцов, обучал и провожал на фронт.

ЧП произошло в 1943 году. В части, где служил дед, в увольнении трое новобранцев в нетрезвом виде надругались над девушкой. Это стало известно их командиру Сергею Алексеевичу. На утреннем построении он приказал троице выйти и встать перед строем.

«По закону военного времени вам грозит высшая мера! Я понимаю, когда подобные преступления совершает враг. Он пришёл на нашу землю насиловать, грабить и убивать. Но вы! Вы же советские солдаты! Вы поступили хуже фашистов! Вы надругались над нашей советской девушкой!». Такова суть гневной речи, произнесённой дедом перед строем.

Кто бы знал, что один из негодяев был генеральским сынком, который поспешил сообщить о «казусе» своему высокопоставленному родителю. Не знаю, что стало с виновниками преступления, скорее всего, по указке сверху всех «отмазали», или двоих отправили в штрафбат… А вот дед расплатился за свою речь 58 статьёй и 10-ю годами лагерей.

Бабушка просила за деда, и в Москву ездила с письмами, но тщетно… Видать, папаша негодяя высокий пост занимал. Дед был единственным кормильцем в семье, и бабушка осталась одна с дочерью Наташей, работавшей в госпитале, и 14-летним Олегом. Чтобы Олег не голодал, с помощью хороших друзей его устроили в интернат для детей-сирот военных. Наташа же, как могла, обеспечивала мать, которая часто болела и не работала.

А в далёком Ленинграде Юрий шёл на поправку. Через дядю долетела печальная весть и до него. Переписка с матерью стала просто невозможна, хотя деньгами Юрий всегда помогал.

Снова в строй

26 сентября 1943 года Юрий получил пятичасовой отпуск «для устроения домашних дел» и снова вернулся в полк. А 8 октября 1943 года на его груди заблестела медаль «За оборону Ленинграда».

А далее, в составе войск первого Белорусского фронта через Варшаву пошли на Берлин. Ехали уже на новеньких «катюшах», более мощных, модифицированных. В конце апреля 1945 года бригада, с которой мой отец прошёл по дорогам Великой Отечественной войны, дала последний залп из своего орудия. Из пригорода Берлина установка одну за другой выпускала ракеты по столице Германии.

На этом боевое дежурство гвардии лейтенанта Юрия Прокофьева не окончилось. До мая 1946 года он оставался в Германии в составе ограниченного контингента советских войск.

Мы мирные люди, но наш бронепоезд…

После войны за отличную службу отцу предлагали поступить в военную академию им. М. Фрунзе в Москве и стать кадровым офицером. Но после блокады нескольких лет, проведённых в семье дяди, Юрий Прокофьев решил вернуться в Ленинграде. Он хотел учиться и посвятить свою жизнь ракетостроению: работать на оборону Родины, но в штатском.

Всю жизнь он трудился на одном из ведущих ракетно-космических предприятий России ВПК «НПО машиностроения» под руководством Владимира Челомея. Дослужился до ведущего инженера-конструктора, руководителя лаборатории и сектора конструкторского бюро.

Вместо эпилога…

Я родилась через 15 лет после окончания Великой Отечественной войны. В памяти живо моё любопытство: «А почему у папы дырка в плече?»; мой восторг: «У меня папа самый сильный!»; мои скачки по броне папиных брюшных мышц. А как я кричала: «Это папа стреляет, это мой папа стреляет!», — когда по телевизору показывали документальные кадры с залпами «катюши»!

Память сердца, ты никогда не исчезнешь! В моей памяти до последнего вздоха будут саднить отцовские раны, я никогда не смогу выбросить недоеденный кусок хлеба в помойное ведро, потому что помню, как голодал в блокаду мой отец…

И приезжая в Ленинград, в сотый раз пойду с внуком на Пискарёвку или мемориал «900 дней и ночей» на Московском проспекте, чтобы со спазмом в горле прочесть ему стихи Ольги Берггольц, поклониться праху погибших и их СВЯТОЙ ПАМЯТИ.

Ирина Прокофьева

Фото из семейного архива

Предыдущая публикация из цикла «Вспомни всех поименно» — Моя бабушка Елена Ильинична Синельникова